Wissenswertes über SAPV

Ansprechpartnerin

Ramona Ernst

Leitung Palliativteam

Tel. 040 39 99 57 29

ernst@drk-asd.de

Bergedorfer Straße 136

21029 Hamburg

Was ist SAPV?

SAPV steht für spezialisierte ambulante Palliativversorgung.

Sie ist eine Komplexleistung eines interdisziplinären Teams, das sich auch speziell ausgebildeten Palliativmedizinern, Pflegefachkräften und weitere Disziplinen zusammensetzt. Wenn eine Krankheit besonders intensiv ist und sich dadurch eine starke Symptomatik ergibt, kann eine SAPV sinnvoll sein. Im Mittelpunkt steht die Symptombehandlung wie z.B. bei Schmerzen, Luftnot, Übelkeit/Erbrechen sowie die psychosoziale Unterstützung von Patienten und Angehörigen.

Anspruchsvoraussetzungen für eine ambulante Palliativversorgung

Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwendige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen. Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination, insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären Bereichs zu ermöglichen. (§37b SGB V)

Privat Versicherte müssen die Übernahme der Kosten individuell mit ihrer Krankenkasse abklären.

Die 4 Säulen der Palliativ- und Hospizarbeit

Hospiz- und Palliativarbeit orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der betroffenen Menschen. Dabei sind neben den körperlichen Bedürfnissen immer auch die sozialen, die emotionalen und spirituellen Bedürfnisse am Lebensende im Blick. Ganzheitliche Betreuung in diesem umfassenden Verständnis ist nur multiprofessionell und interdisziplinär möglich und ruht in der täglichen Praxis der Hospiz- und Palliativarbeit auf vier tragenden Säulen.

Palliativpflegerische Betreuung

Eine fortschreitende Erkrankung erfordert oft eine intensive und spezielle Pflege. Die Fachpflegekräfte in der Hospiz- und Palliativarbeit sind eigens ausgebildet und besitzen spezielle Kenntnisse, um auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen sterbender Menschen angemessen eingehen zu können.

Palliativmedizinische Betreuung

Das Ziel der ärztlichen Betreuung liegt darin, durch den Einsatz hochwirksamer Medikamente Schmerzen und andere krankheitsbedingte Symptome zu beseitigen oder so weit wie möglich zu lindern und damit die Lebensqualität bis zum Schluss zu erhalten.

Psychosoziale Betreuung

Damit ist die umfassende emotionale Unterstützung des sterbenden Menschen und seiner An- und Zugehörigen gemeint. Alle haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Hospiz- und Palliativarbeit haben stets den ganzen Menschen im Blick und stehen beim Erleben und Verarbeiten der Gefühle zur Seite, die in Zusammenhang mit der Erkrankung und dem bevorstehenden Tod auftauchen.

Spirituelle Betreuung

Mit dem Lebensende stellt sich oft, auch direkt ausgesprochen, die Sinnfrage. Spirituelle Betreuung zielt nicht auf vorschnelle Antworten, sondern eröffnet dem sterbenden Menschen einen Raum, in dem diese Frage individuell bewegt werden kann. Unabhängig von der Konfession kann die Lebenserfahrung bilanziert und möglicherweise in einen größeren Zusammenhang gestellt werden.

Anspruchsvoraussetzungen und Verordnung von SAPV

Anspruchsvoraussetzungen

"Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen.

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären Bereichs zu ermöglichen" (§37b SGB V)

Privat Versicherte haben keinen Anspruch auf SAPV. Dennoch übernehmen die meisten privaten Krankenversicherungen die Kosten für eine SAPV.

Bei Erkankungen, bei denen eine Aussicht auf Heilung besteht, kann keine SAPV zum Einsatz kommen.

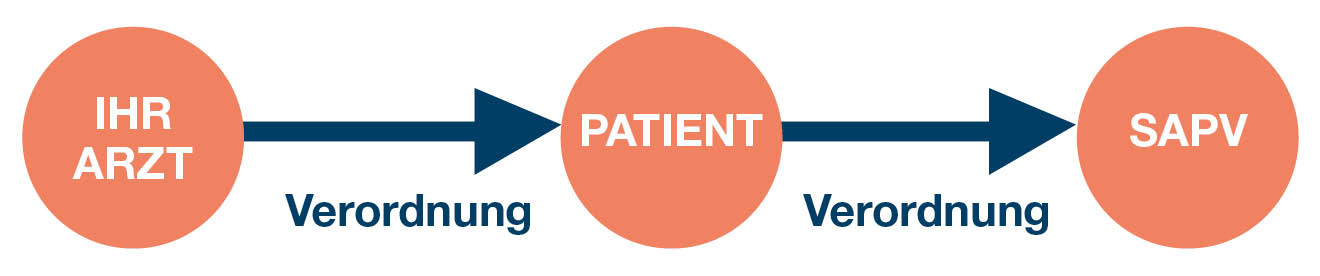

Verordnung von SAPV

SAPV muss durch einen Arzt verordnet werden. Krankenhausärzte können SAPV für eine Woche verordnen; Haus- bzw. Fachärzte (z.B. Onkologe) bis zu acht Wochen. Das Verordnungsformular und die dazugehörige Ausfüllhilfe ist in unserem Downloadbereich zu finden.

Essen und Trinken

"Der Mensch stirbt nicht, weil er aufhört zu essen und zu trinken

- sondern er hört auf zu essen und zu trinken, weil er stirbt."

(Cicely Saunders)

Am Lebensende verändert sich der Stoffwechsel eines Menschen und damit auch das Bedürfnis nach Essen und Trinken. Der Körper kann die Nahrung nicht oder teilweise nicht mehr verarbeiten, was zu einer Zunahme von Symptomen führen und eher Schaden anrichten kann.

Symptome und Ernährung am Lebensende

Symptome und Ernährung bzw. Nahrungsverweigerung bedingen sich oftmals gegenseitig. Im folgenden wird erläutert, was für Maßnahmen bei bestimmten Symptomen ergriffen werden können:

Übelkeit/Erbrechen

- kein Zwang zum Essen

- Essensgerüche vermeiden

- leichte und gekühlte Nahrung (am besten ungewürzt) wie z.B. Apfelmus, Brei, Pudding, Joghurt (...) anbieten

- kühle und fruchtige Getränke wie z.B. Schorlen anbieten

- Eiswürfel zum Lutschen anbieten (diese müssen nicht nur aus Wasser sein)

Schluckstörungen

- Weiches oder püriertes Essen anbieten

- Trinknahrung

Mundtrockenheit

- Mineralwasser mit Zitrone oder Tee

- Eiswürfel aus Saft

- gefrorenes Obst

Speichelfluss

- Kamillen,- Salbei und Thymiantee

- Roter Traubensaft

- Eiswürfel aus Saft

Verstopfung

- täglich mindestens 1,5l Wasser

- ein Glas warmes Wasser auf nüchternem Magen

- Ballaststoffreiche Nahrung wie z.B. Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Haferflocken

Durchfall

- ausreichend Wasser trinken

- kein Fett oder Gewürze

- mit kleinen Mahlzeiten anfangen und ggf. steigern

- geriebener Apfel

Künstliche Ernährung

PEG (perkutane endoskopisch kontrollierte Gastronomie):

Mittels eines Schlauches kann durch eine PEG spezielle, flüssige Nahrung (aber auch Medikamente) direkt in den Magen gegeben werden. Dies kann sowohl manuell oder per Pumpe geschehen. Wesentliche Bestandteile des Rituals Esssen gehen durch das fehlende Kauen und die Gerüche verloren. Bei einer Ernährung durch eine PEG können auch Symptome wie Erbrechen oder Unruhe auftreten.

Parenterale Ernährung:

Bei der Parenteralen Ernährung wird Verdauungssystem umgangen und die spezielle Nährstofflösung intravenös über einen Port gegeben. Diese Methode zielt darauf ab, einen geschwächten Körper zu stärken, um andere Ernährungsformen wieder einzusetzen.

Bei beiden Ernährungsformen kann es zu Nebenwirkungen (z.B. Erbrechen) und Komplikationen (z.B. Infektionen) kommen, die wiederum die Lebensqualität einschränken können.

Mundpflege

Der Rückgang des Bedürnises nach Essen und Trinken geht nicht zwangsläufig das Bedürfnis nach Geschmack und Genuss einher. Deshalb schützt eine regelmäßige Mundpflege die Mundschleimhäute vor schmerzhaften Belägen und Borken und führt zu Wohlbefinden.

Hier ein paar Tipps:

- kleine Teebeutel mit Nahrung füllen und zum Lutschen anbieten

- Sprühflaschen befüllen

- Eiswürfel herstellen

- Schwammlollies befeuchten und den Mund reinigen

Bei allem gilt: Gerne das verwenden, was der Patient gerne hat. Das kann auch Schokolade, Weingummi, Cola oder auch Bier (auf Verträglichkeit mit Medikamenten achten, ggf. mit Arzt absprechen) sein.

Patientenwille

Wenn ein Mensch am Lebensende die Nahrungsaufnahme verweigert, dann sollte man nicht mit allen Mitteln versuchen ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Der Satz "Du musst doch was essen" wirkt kontraproduktiv und belastet. Vielmehr sollte man - auch wenn es oft schwer fällt - den Wunsch zu akzeptieren.

Privat Versicherte haben keinen Anspruch auf SAPV. Dennoch übernehmen die meisten privaten Krankenversicherungen die Kosten für eine SAPV.

Bei Erkankungen, bei denen eine Aussicht auf Heilung besteht, kann keine SAPV zum Einsatz kommen.